Oleh: Muhammad Miqdadul Anam*

Seorang santri perlahan memasuki area ndalem Kiai Adzim sambil menikmati suara-suara binatang yang saling bersahutan. Ayam-ayam kejar-kejaran di depannya. Sebuah sarang burung dari bambu menggantung di depan ndalem. Bukan sarang burung biasa, Kiai Adzim sengaja membuatnya untuk burung-burung liar. Memang, ndalem Kiai Adzim terkenal seperti kebun binatang mini.

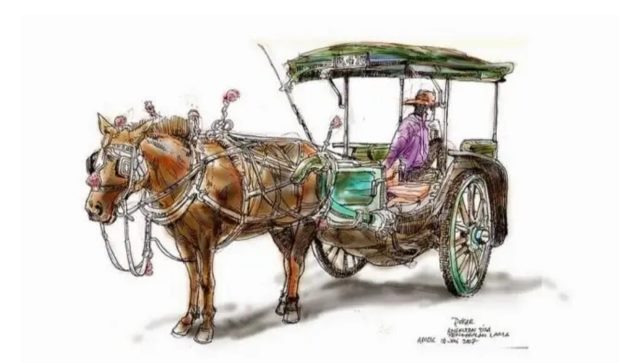

Suara ringkikan kuda menyambut kedatangan santri tersebut. Di samping ndalem ada sebuah kandang kuda berisi tujuh ekor kuda. Seekor lagi berada di depan kandang dengan lahapnya memakan rumput. Kuda itu sudah dipasangi dokar dan siap digunakan untuk mengantar Kiai Adzim menghadiri undangan di kecamatan sebelah. Zaman itu dokar biasa digunakan sebagai kendaraan.

Santri itu masih muda, tapi bisa mengendalikan dokar. Bapaknya yang seorang kusir, sudah mengajari anaknya itu sejak kecil bagaimana cara mengendalikan kereta kuda. Karena itu, ia dipanggil oleh kiai untuk menggantikan khadam yang sedang sakit.

Maka, ia bersiap-siap dengan pakaiannya yang paling necis: songkok hitam, kemeja putih, sarung BHS warisan kakeknya dan sandal yang biasanya hanya keluar di hari Jumat. Lengkap dengan minyak wangi yang ia usap merata ke seluruh pakaiannya. Tak terkecuali kerah baju yang di dalamnya tertulis nama, Sidut Bilik C11.

Ceklek… Pintu ndalem terbuka. Sosok tua berjenggot putih melangkah keluar. “Oh, kamu pengganti khadam yang sedang sakit itu?” tanyanya.

“Enggeh, Kiai,” jawab Sidut menganggukkan kepala.

“Sini-sini masuk. Bantu saya sebentar.”

“Enggeh.”

Kiai Adzim pun masuk ke dalam diikuti Sidut berjalan di belakang dengan sedikit membungkuk takzim. Di dapur, Kiai Adzim seperti sedang menyiapkan sesuatu di atas lepek. “Tolong gula ini kamu taruh di bawah meja ruang tamu untuk makanan para semut,” kata Kiai Adzim seraya memberikan talam berisi empat lepek berisi gula dan air gula.

Sidut tertegun. Ia tak habis pikir kiainya melakukan hal itu. Padahal, kalau di rumah makanan manis selalu di taruh di atas wadah berisi air atau digarisi dengan kapur ajaib agar tidak dirubung semut.

Di tengah pikirannya itu Kiai Adzim kembali bilang, “Lho, malah melamun, ini tolong, ya.”

“Enggeh.”

Berlalu lah Sidut ke ruang tamu. Ia masih bingung dengan tindakan kiainya. Masak sampai sebegitunya ke hewan, sampai semut saja yang umumnya dihindari orang malah diberi makan. Ia membungkuk menaruh lepek-lepek itu di tempat agak berjauhan. Tak lama seekor semut datang menghampiri tumpukan gula, disusul beberapa semut lain yang mencium adanya makanan berlimpah. Sidut mengamatinya penasaran.

“Ayo berangkat,” ajak Kiai Adzim pada Sidut yang sedang dalam posisi jongkok. Sidut bangkit dan menganggukkan kepala.

Dokar mulai beranjak dari tempat parkirnya. Kuda pun meringkik pertanda dimulainya perjalanan Kiai Adzim. Suara lonceng yang menjadi hiasan dokar memantul di antara dinding kamar santri. Entakan sepatu kuda menuju jalan raya beradu dengan ramainya lantunan bait-bait Alfiyah ibnu Malik para santri.

Matahari merambat naik. Debu-debu jalanan menari-nari terempas dokar-dokar dan sepeda kayuh yang melintas di jalan. Hawa panas mulai menusuk kulit. Cucuran keringat di wajah Sidut mulai terlihat. Tak heran, pesantren asuhan Kiai Adzim terletak di daerah panas yang jarang terguyur hujan.

Perjalanan masih jauh. Jalanan mulai sepi semenjak dokar berbelok melewati jalan desa. Kiai Adzim meminta untuk mengambil jalan pintas melewati persawahan agar bisa sampai sebelum acara dimulai. Namun, “Berhenti!” perintah Kiai Adzim. Seketika Sidut menari tali kendalinya. Membuat kuda mengangkat kedua kaki depannya. Dokar pun berhenti.

“Ngapunten, mengapa kiai menyuruh berhenti?” tanya Sidut heran kenapa tiba-tiba berhenti. Padahal di depan hanya ada burung merpati yang akan terbang sendiri bila dokar terus berjalan.

“Itu, ada burung merpati sedang makan di tengah jalan sana. Aku menyuruhmu berhenti takut mengganggu ketenangannya makan. Nanti kalau sudah terbang perjalanannya dilanjut,” jawab Kiai Adzim dengan senyum.

Untung di dekat tempat dokar berhenti ada sebuah gubuk yang pemiliknya sedang menjaga padi agar tak dimakan burung-burung. Sidut bergegas turun meminta izin pada pemilik gubuk dapat bisa menumpang beristirahat. Setelah diperbolehkan, Sidut menyilakan Kiai Adzim agar beristirahat di gubuk itu. Kiai Adzim mengiyakan.

Sambil berbincang dengan pemilik gubuk, Sidut juga memperhatikan apa yang dilakukan Kiai Adzim. Persis ketika Sidut memalingkan wajahnya menghadap Kiai Adzim, ia melihat hal yang tak terpikir. Kiai Adzim mengeluarkan plastik kecil berisi butiran gula. Lalu gula itu ia berikan ke kerubungan semut di tempat yang sepertinya bekas kopi.

Embusan angin sawah begitu segar rasanya. Siapa yang tak terbuai dengan keindahan alam ciptaan Allah, terlebih tarian tumbuhan padi yang menentramkan. Tapi, Sidut tak bisa menikmati hal itu lama-lama. Ia masih berkewajiban mengantar Kiai Adzim ke acara. Sebab itu, saat terdengar suara samar kepak burung merpati, Sidut langsung memberitahu Kiai Adzim agar lekas melanjutkan perjalanan.

Dokar kembali menyusuri jalanan berdebu. Tempat acara tinggal separuh jalan. Laju kuda terasa semakin lambat. Perjalanan lumayan jauh, sengatan panas matahari dan medan ekstrem berbatu membuat kuda berjalan sedikit melambat. Pecut yang dari awal sudah disiapkan, Sidut keluarkan. Ia cambuk kuda itu agar jalannya lebih cepat.

Melihat hal itu, Kiai Adzim melarangnya. “Jangan dicambuk, itu makhluk Allah. Masih dinaiki, menariknya berat, tambah dicambuk.”

Sidut diam saja mendengarkan nasihat gurunya itu. Pecut ia kembalikan ke tempat semula sembari terus memegang kendali.

Kiai Adzim kembali berkata, “Kasihan! Kamu mau diperlakukan begitu? Turun, kamu tidak usah naik.”

Karena itu perintah kiai, Sidut turun dan menuntun dokar itu. Sebenarnya, kusir asli Kiai Adzim sudah paham kalau tak boleh mencambuk kuda yang menarik dokar Kiai Adzim. Beberapa kali Kiai Adzim berpesan, “Jangan dicambuk kudanya, ya.” Gara-gara ini pertama kali menjadi kusir, Sidut tidak tahu hal itu.

Deras aliran keringat tak dapat dielak oleh Sidut. Berkali-kali ia mengusap keringat di wajahnya, berkali-kali itu pula ia meyakinkan dirinya agar tetap tabah untuk menaati perintah gurunya. Bajunya telah basah. Minyak wangi yang ia gunakan berganti bau apek. Kakinya pun mulai perih lantaran hawa panas membuat kakinya menjadi mudah tergores jepitan sandalnya.

Saat hati Sidut tengah bergejolak, Kiai Adzim memanggilnya, “Dut, Sidut.” Menoleh lah Sidut.

Mungkin aku disuruh kembali naik kembali oleh Kiai Adzim, pikir Sidut. “Dalem, Kiai,” Jawabnya takzim sambil tersenyum.

“Berhenti sebentar.”

“Enggeh.” Sidut sudah sangat yakin dengan memberhentikan kuda ia akan disuruh kembali menaikinya. Mungkin Kiai Adzim kasihan melihatnya berjalan kepanasan.

Selepas dokar berhenti, Kiai Adzim melanjutkan perkataannya, “Ini, Dut. Ada seekor semut di bajuku. Ayo kita kembali ke gubuk tadi.”

“Kenapa kembali, Kiai?” tanya Sidut heran.

“Aku yakin di sana tempat asal semut ini. Kasihan dia. Semut ini sama dengan manusia, punya anak-istri dan saudara. Kalau dibawa pergi, nanti keluarganya menangis. Kasihan,” ucap Kiai Adzim.

Sidut terpaku. Bukannya disuruh naik kembali, malah disuruh kembali. Dokar berbaik arah. Ia tetap dengan berjalan menuntun dokar karena belum ada perintah dari Kiai Adzim untuk naik.

Hati Sidut mulai tak menentu. Jalannya sempoyongan. Seolah ada batu besar mengganjalnya untuk berusaha ikhlas menerima perintah gurunya itu. Mengingat beratnya perjalanan yang sudah ditempuh ia menggerutu, “Memang apa maunya Kiai Adzim sampai keterlaluan menyayangi binatang, liar pula!”

***

Sembilan tahun setelah kewafatan Kiai Adzim, saudara iparnya juga meninggal karena sakit perut. Sidut mendapat panggilan sebagai penggali kubur. Ia dan temannya sesama khadam pun menggali liang dekat makam Kiai Adzim.

Di tengah penggalian, makam Kiai Adzim sedikit terbongkar. Dari celah runtuhan tanah itu muncul papan penyangga kuburan yang tampak masih baru. Baunya masih terasa segar seperti baru dipotong. Serat-seratnya masih terlihat basah. Tak ada tanda-tanda papan itu dimakan usia.

Sebentar, orang-orang di atas yang melihat kejadian itu berucap subhanallah. “Maklum, ini berkah Kiai Adzim semasa hidupnya penyayang binatang,” kata seorang bapak-bapak.

Yang lain ikut menimpali, “Iya, saking tidak maunya Kiai Adzim mengganggu hewan, papan penyangga makamnya pun tak tersentuh rayap. Mungkin hewan-hewan itu sungkan mau memakannya.”

Mendengar komentar orang-orang, Sidut yang dari tadi sudah menangis tersedu, kini malah semakin menjadi. Temannya yang baru saja membereskan papan penyangga makam Kiai Adzim lantas bertanya, “Kenapa kamu?”

“Aku takut.”

“Takut apa?”

“Takut nanti kalau boyong tidak mendapat berkah dari Kiai Adzim.”

Sidut kemudian teringat malam-malamnya bersama teman sekamar dalam obrolan yang seru. Pada malam seperti itu, Sidut membuka obrolan tentang Kiai Adzim yang keterlaluan sayangnya ke binatang. Bukannya sebagai suri teladan, malah menjadi bahan candaan.

____________________________________________

*Mahasantri Ma’had Aly Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo