Kiai Hasyim Asy’ari, sang Rais Akbar Nahdlatul Ulama, Ketua Dewan Syura Federasi Organisasi-organisasi Islam Indonesia (Masyumi), Maha Guru 20.000 Ulama Tanah Jawa, dan titel kebesaran lainnya, apakah ulama yang paling otoritatif di zamannya itu anti kritik? Jika Anda berpikir seperti itu, mungkin perlu tahu fakta berikut ini.

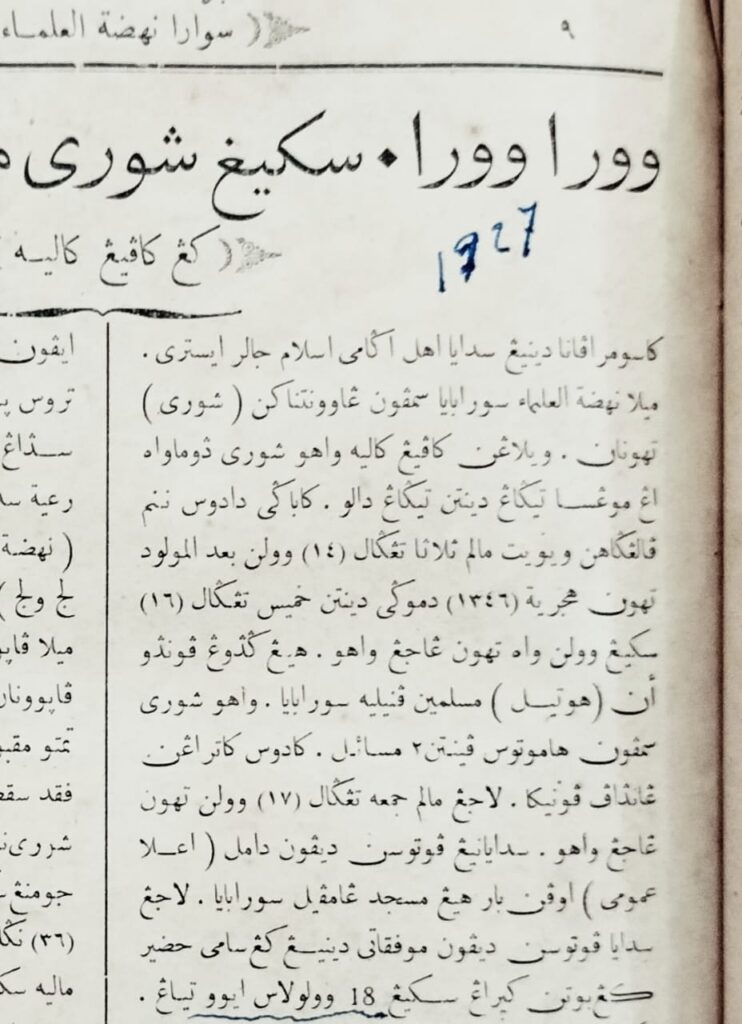

Saat Muktamar NU kedua di Peneleh Surabaya tahun 1927, setelah 3 hari (14-16 mulud 1346) mengadakan “syuro” tahunan yang terbagi dalam 6 majlis, PBNU menghasilkan muqarrarat berupa putusan-putusan hukum fikih aktual. Yang menarik bagi saya justru kalimat penutup yang disusun oleh Kiai Hasyim Asy’ari, dan pimpinan PBNU lainnya.

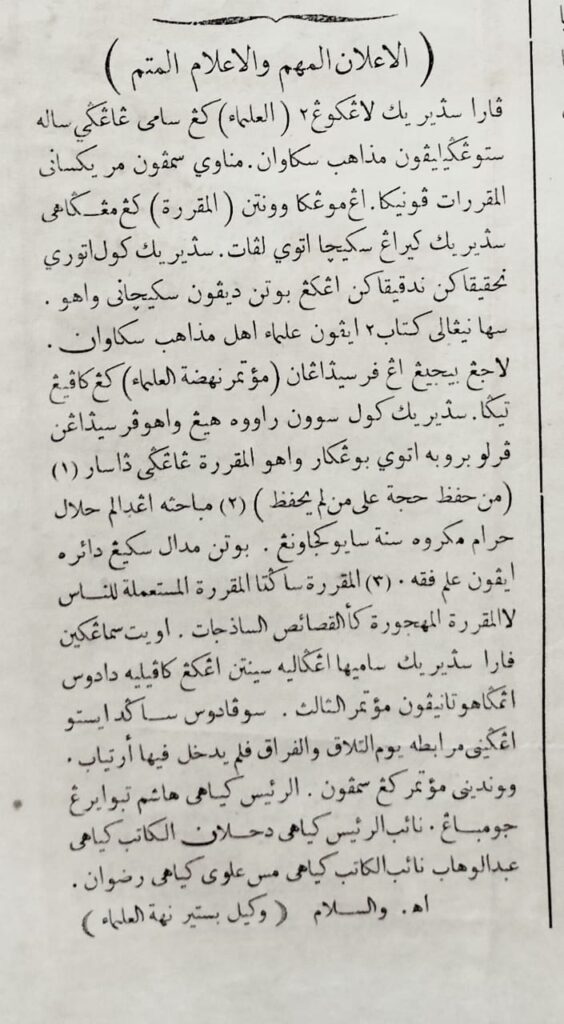

Dengan judul “i’lan muhim wa i’lam mutim” (pengumuman penting dan pemberitahuan tambahan), secara gentle Kiai Hasyim mengundang ulama bermadzhab lainnya untuk mengkoreksi bilamana ada putusan yang kurang tepat.

“Para ulama madzhab 4, jika sudah menelaah muqarrarat ini, jika ada yang menurut anda kurang tepat atau salah, saya persilahkan anda untuk men-tahqiq (validasi) dan men-tadqiq (verifikasi) bagian yang kurang tepat, dengan melihat kitab-kitab ulama 4 madzhab. Lalu pada Muktamar ketiga (tahun depan) saya mohon untuk hadir guna mengubah atau membongkar putusan tersebut“.

Ada 3 hal yang dijadikan dasar oleh Kiai Hasyim untuk menerima kritikan secara terbuka. (1) kaidah من حفظ حجة على من لم يحفظ (siapa yang hafal (mutsbit) argumentasinya lebih diterima dari yang belum hafal (nafi). (2) permasalahan yang digugat terbatas dalam lingkup fikih. (3) Agar muqarrarat ini bersifat “musta’malah” (aplikatif), bukan “mahjurah” (ditinggalkan umat karena sulit diamalkan).

Tahukah Anda? Ternyata sikap inilah yang diidamkan oleh Khaled Aboe El Fadl, tokoh Hermeneutika Internasional, yang menyoal otoritas tokoh/lembaga keagamaan yang paling merasa mewakili Tuhan, dan paling paham sendiri atas firman Tuhan. Lantas merasa jumawa dan menjadi anti kritik. Ini juga yang diidamkan Prof. Amin Abdullah, cindekiawan muslim Indonesia berkaliber Internasional, yang mengkritik pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemegang tunggal penafsir sekaligus pelaksana perintah Tuhan. Keduanya kompak mengelus dada atas terjadinya tragedi otoritarianisme agama dalam pergumulan dinamika pemikiran hukum Islam.

Aboe El Fadl juga mengkritik putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh Council for Scientific Research and Legal Opinion (C.R.L.O), semacam lembaga fatwa di Saudi Arabia, yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang dinilai sulit untuk diterapkan kaum muslim kontemporer. Tentu fatwa-fatwa ini dikeluarkan sebelum Saudi Arabia melakukan modernisasi dalam dirinya. Beberapa fatwa yang dinilai tidak mengakomodir kebutuhan muslim kontemporer seperti larangan wanita untuk menyetir mobil, larangan wanita bepergian dengan tanpa walinya, kewajiban wanita untuk shalat di tempat tertutup yang tak tampak oleh pandangan, dan lain-lain.

Hal inilah yang dihindari oleh Kiai Hasyim dalam putusan-putusan hukum NU dengan memberikan kriteria muqarrarat harus bersifat musta’malah (aplikatif) yang bisa diterapkan umat, yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kontemporer. Bukan muqarrarat yang bersifat mahjurah, yang sulit untuk diterapkan umat, hingga putusan hukum itu ditinggalkan karena tidak diamalkan.

Kaidah (من حفظ حجة على من لم يحفظ) sebagai dasar “tantangan terbuka” Kiai Hasyim merupakan kaidah yang diterapkan ulama salaf saat terjadi perbedaan pendapat (ikhtilaf). Di mana putusan hukum diambil dengan rasa sadar diri bahwa putusan hukum itu bisa berubah jika terdapat dalil atau fakta hukum baru, dari pihak yang memiliki dalil atau periwayatan yang lebih kuat (mutsbit) yang datang belakangan.

Kaidah ini yang dipakai ulama dalam menyelesaikan sengkarut fakta hukum antara sahabat Bilal ibn Rabbah, Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Abbas, soal apakah Nabi shalat di dalam Ka’bah saat Fathu Makkah atau tidak. Juga sengkarut antara Aisyah dan Hudzaifah ibn al-Yaman soal apakah Nabi berdiri saat buang air kecil. Kesemua perbedaan ini sama-sama diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam al-Bukhari dan Muslim. Jadi, kaidah ini memang digunakan untuk mencari kebenaran dari pendapat yang kontradiktif dengan riwayat atau dalil yang sama-sama sahih.

Walhasil, apa yang dituliskan oleh Kiai Hasyim dan pimpinan NU lainnya dalam penutup muqarrarat Muktamar NU kedua tahun 1927 ini menjadi bukti akan kedewasaan berpikir para ulama NU yang dilabeli sebagai kaum tradisionalis. Hal ini juga menjadi bukti akan kebesaran hati Kiai Hasyim untuk menerima kritikan dan sanggahan secara terbuka.

Dengan merasa sadar diri bahwa pendapat hukum yang telah ditetapkan tidaklah bersifat otoritatif yang absolut yang harus diikuti. Namun juga tetap membuka peluang pendapat lain yang lebih tsiqah yang barangkali datang di kemudian hari. Sehingga putusan hukum diambil dengan tidak merasa sebagai satu-satunya pemegang otoritas keagamaan yang absolut. Maka bagi yang merasa follower-nya Kiai Hasyim, jangan merasa paling benar sendiri, dengan menafikan potensi kebenaran pendapat lain, serta menyekap diri dalam sikap otoriter anti kritik. Wallahu A’lam.

Penulis: Mohamad Anang Firdaus

Editor: Sutan Alam Budi

*Direktur Tebuireng Media Grup, Dosen Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.