Oleh: Rara Zarary*

Hari itu kali pertama aku melihat Kavya menangis di pojok kamarnya. Tangisan yang sepertinya sengaja ia rahasiakan, tak ingin ada yang tahu bahwa ia bersedih atau mungkin sedang marah. Sayang sekali sore itu kudengar sangat jelas, suara yang ia coba tahan akhirnya meledak di balik bantal yang berusaha menutup wajahnya. Untungnya suara hujan masih menolongnya, hingga tak ada yang benar-benar mendengar tangisannya kecuali aku, yang saat ini memilih masuk ke kamarnya tanpa izin, tanpa salam.

“Kavya…” aku memeluknya dari belakang. Ia tampak kaget. Wajahnya semakin ditenggelamkan pada bantal yang dari tadi ia peluk, barangkali ia tak ingin ada sisa air mata yang aku lihat.

“Kavya, ada apa?” aku melepas pelukanku, aku berusaha membuatnya menoleh dan berhadapan dengan dudukku. Tetapi wajahnya masih erat dengan punggung bantal. Ia masih sesenggukan meski mencoba menahan dan berhenti dari tangisannya.

“Tidak apa-apa menangis, menangislah…” Aku mengusap pundaknya.

“Apa kakak merasa kita berbeda? apa kakak juga menganggap aku tidak membanggakan? Apa kakak…” tangisannya pecah. Kalimatnya tak bisa ia teruskan. Aku memeluknya lebih erat, sepertinya telah terjadi sesuatu padanya saat aku tidak di rumah ini.

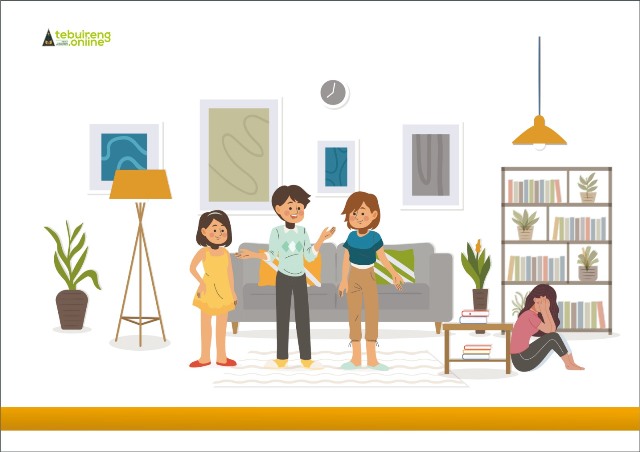

“Ayah dan mama membanding-bandingkan kita terus. Kakak yang wow dan aku yang tak ada apa-apanya. Aku sudah berusaha kak, aku sudah berjuang, aku…” aku menutup bibirnya. Aku biarkan ia menangis di pundakku. Aku mengerti perasaannya. Perlakuan ayah dan mama yang sering membeda-bedakan kami membuatnya patah hati, marah, dan kecewa.

Aku dan Kavya adalah saudara kandung. Sayangnya kami berdua dianggap sangat berbeda oleh orang tua kami sendiri. Berbeda dari segi fisik, aku yang dianggap cantik dan dia sering dikata jelek karena memiliki cacat di bagian mata dan telinganya, dari segi intelektual, aku yang cerdas dan dia yang lemot, dan banyak hal lain yang dijadikan alasan untuk membanding-bandingkan kami berdua. Ironinya mereka merasa malu memiliki Kavya. Namun bagiku dan Kavya, kami sama-sama manusia, kami saudara, dan tak ada masalah, kami saling support dan bangga satu sama lain. Kavya adalah teman terbaikku begitu pun aku baginya. Tetapi realita di rumah ini, lingkungan di sekitar kami, termasuk di sekolah, membuat dia merasa jauh berbeda dariku, dan itu sangat menyakitkan baginya.

“Kita saudara, Kav. Kakak menyayangimu, kita akan belajar dan berjuang bersama. Tak ada apapun yang bakal membuat kita berpisah. Perbedaan itu pasti ada, tetapi perbedaan yang akan bikin kita tambah kaya, berwarna, dan indah. Kakak mencintaimu tanpa melihat kekurangan dan kelebihan apapun.” Aku mencoba memberi dia pemahaman, meski sebenarnya mungkin bukan itu yang sedang Kavya inginkan.

“Tapi ayah, mama dan orang-orang sering mengucilkan aku yang dikatain bodoh, lemot, dan kuper kak. Gak kayak kakak yang…” aku memberi senyum sedikit padanya.

“Itu salah. Mereka tak tahu betapa hebatnya kamu. Kamu sangat hebat di mata kakak. Kamu punya hal berbeda, kamu bisa menggambar bagus, kakak gak bisa. Kamu bisa menyanyi dengan suara merdu, kakak gak bisa, kamu punya hati sangat lembut, dan banyak hal yang kamu punya dan kakak gak punya. Kakak bangga dan sangat mencintai kamu, percayalah, Kavya tidak seperti yang mereka katakan.” Tangisannya mulai berhenti.

“Tapi…”

“Ayah dan mama tidak akan melakukan itu lagi. Kakak janji. Nanti kita sama-sama berjuang dan buktikan kalau kita sama-sama bisa sukses dengan cara kita masing-masing.” Aku menepuk kedua tangannya yang masih di atas bantal hijau tua itu. Wajahnya mulai tampak tenang. Mungkin kalimatku cukup diterima oleh pikiran dan hatinya.

“Kakak tidak membenci atau malu punya saudara seperti aku?” aku menggeleng cepat lalu kucubit kedua pipinya, dia mulai tersenyum.

Sejak saat itu, aku tak mendengar Kavya menangis lagi, ia sering memintaku mendengar ceritanya, kami sering belajar bersama, dan berusaha menjadi support system positif dalam hal apapun. Aku dan Kavya tak boleh dipisahkan oleh anggapan yang menyakitkan salah satu dari kami, termasuk dari persoalan yang membanding-bandingkan kami berdua, bahkan jika itu datang dari orang tua kami.

***

Beberapa bulan setelah itu, di sebuah ruang yang kecil dan gelap aku melihat Kavya meringkuk kesakitan, ia terlihat menyembunyikan lukanya dariku, ia berlari semakin menjauh dari tempat aku menatapnya, hingga hilang. Aku tak melihat apapun lagi, bahkan bayangannya. Hanya saja tiba-tiba suaranya memanggilku, suaranya yang merdu memanggil berulang-ulang namaku.

“Alina!!!” ada tepukan tangan menggoyang pundakku, membangunkan tidurku yang setengah lelap. Ya jam masih menunjukkan pukul 01.30 WIB dini hari, kamar masih sepi, semua santri masih tertidur pulas, dan aku baru saja tertidur setelah menyelesaikan satu buku Erich Fromm.

“Astaghfirullah, ada apa? Aku kaget, aku baru saja tertidur, aku masih mengantuk.” Napas Fathira masih ngos-ngosan, barangkali dia usai berlari dari kamarnya di lantai 1, ke kamarku di lantai empat, entah mengapa dia ada di sini.

“Ada telpon dari rumahmu. Ayo ke kamar pengurus. Penting Na.” Aku bergegas, meski sedikit kaget dan masih mengantuk, aku terus melangkah ke lantai bawah dengan jalan sempoyongan.

Ada dua ustadzah yang sudah terbangun di kamar pengurus. Sepertinya mereka terbangun gara-gara ada telpon dari keluargaku. Mereka menatapku dan mempersilakan aku untuk duduk. Telpon itu masih berlangsung, sesenggukan mama terdengar jelas dari seberang.

“Ma…” hatiku sudah kalut. Tanpa menunggu mama bicara rasanya aku sudah tahu apa yang terjadi. Kavya, ketakutan, dan perpisahan. Tangisan apalagi yang akan membuat seisi rumah sederas itu? Hal apalagi yang bikin orang tuaku yang tak pernah menangis malam ini bisa menangis sesenggukan itu?

“Ma, mama…” aku mencoba menerobos tangisan mama yang tak mendengar dan tak menyadari bahwa sudah ada suaraku di telpon itu.

“Maafkan mama Kavya!” mendengar kalimat itu membuat aku semakin tak berdaya, ustadzah Sabrina meraih handphone dari tanganku, ia melanjutkan obrolan dengan mama. Benar, kali ini berita duka itu datang dari keluargaku, Kavya meninggal, dia memilih pulang ke rumah Tuhan.

Air mataku tak berhenti. Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku merasa menjadi manusia paling menyesal, paling tak berguna. Mengapa waktu itu aku meninggalkan Kavya di sebuah rumah yang membuatnya tak menjadi diri sendiri. Rumah yang mebuatnya selalu merasa berbeda dari saudaranya. Rumah yang mebuatnya benar-benar merasa hidup sendirian. Mengapa waktu itu aku memilih mendengar dan mengabulkan permintaan Kavya.

“Kak, kalau aku jadi kakak aku akan berangkat. Aku akan bahagia diterima di pesantren besar dan unggulan. Ini kesempatan kak, terima dan pergilah. Di sini Kavya akan baik-baik saja, kan kita sudah janji bakal berjuang di jalan kita masing-masing, iya kan?” kalimat itu yang membuat aku memilih pergi meninggalkan rumah, karena dia yang meminta. Kavya yang meminta dan berjanji semua akan baik-baik saja.

“Tetapi mengapa begini ya Allah, ada apa?” batinku berteriak, di pagi buta itu, di ruang pengurus tangisku meledak, mungkin beberapa santri dan ustadzah terganggu dengan tangis dan teriakku. Aku tidak tahu itu. Aku hanya merasa kalut, sakit, kecewa, dan marah.

“Kami akan mengantarmu pulang, Alina. Fathira tolong siapkan barang-barang yang harus dia bawa pulang.” Fathira keluar dari kamar itu, ia menuju kamarku. Fathira adalah teman kelasku yang dikenal dekat denganku, oleh karena itu mungkin pengurus memilh menyampaikan pesan duka ini melaluinya agar aku tak kaget. Akhirnya, semua sudah siap, aku benar-benar diantar ke rumah oleh pengurus pondok. Mobil pesantren menempuh 2.5 jam perjalanan, hingga sampai di halaman rumah duka, rumah yang harusnya mempertemukan aku dan Kavya untuk bercerita pengalaman sejak kami terpisah, dan dia akan bercerita banyak tentang hari-hari yang dilewati selama tidak ada aku di sini. Harusnya begitu.

***

Malam paling menyakitkan itu berlalu, tetapi luka dan dukaku belum berakhir. Kavya benar-benar pergi. Kamarnya sepi. Rumah ini terasa asing bagiku. Kami benar-benar terpisah, dan sampai hari ini aku belum tahu apa yang membuat kami berpisah. Aku tidak tahu apa yang membuat Kavya memilih pergi melalui cara begini. Bunuh diri. Luka seperti apa yang membuat ia memilih ini? dan siapa yang telah membuat ia memilh jalan ini? aku tidak tahu.

“Maafkan mama, Alina.” Aku diam. Ayah dan mama mendekati tempat aku duduk. Ayah menunduk, mama menangis terus-menerus. Aku tidak ingin mendengar apa yang ingin mereka katakan mengapa Kavya memilih bunuh diri. Aku tidak ingin mendengarkan alasan itu, aku tidak sanggup, bagaimana pun bunuh diri adalah hal paling dibenci Tuhan dan aku tak mau adik tercintaku dibenci oleh Tuhan yang paling ia cintai dan percaya selama hidupnya.

“Kak, aku hanya punya kakak dan Tuhan. Yang tak akan membanding-bandingkan aku, yang tak akan kecewa dengan kehadiranku di dunia ini, jadi jangan pernah pergi ya kak.” Aku masih ingat betul kalimatnya di pojok kamarnya sore itu. Ia mencintai Tuhan dan kehidupannya. Mana mungkin jika tak ada apa-apa yang membuatnya tak kuat ia akan memilih jalan yang dibenci oleh yang ia cintai? Tidak mungkin.

Aku menangis, tangisan ini telah mengalahkan suara petir juga hujan di luar rumah. Tangisan kemarahan dan kekecewaan yang masih aku tahan di hadapan orang tuaku sendiri. Aku marah pada diriku yang tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah Kavya, aku marah pada Kavya megapa dia memilih ini, mengapa dia tak menghubungiku, mengapa dia tak meminta aku pulang, mengapa dia tak bilang kalau tak bisa sendirian di rumah ini, mengapa dia meninggalkan aku. Mengapa Kavya…

“Ayah minta maaf Alina.” Ayah memelukku. Pelukan yang sama dengan pelukan yang kulakukan untuk Kavya.

“Kami minta maaf.” Aku tidak bisa mengatakan apapun, aku hanya tak ingin Kavya pergi dengan cara begini dan sungguh aku tak ingin mendengarkan jika kepergiannya adalah karena orang tua kami sendiri. Tidak.

*Pegiat Pesantren Perempuan.