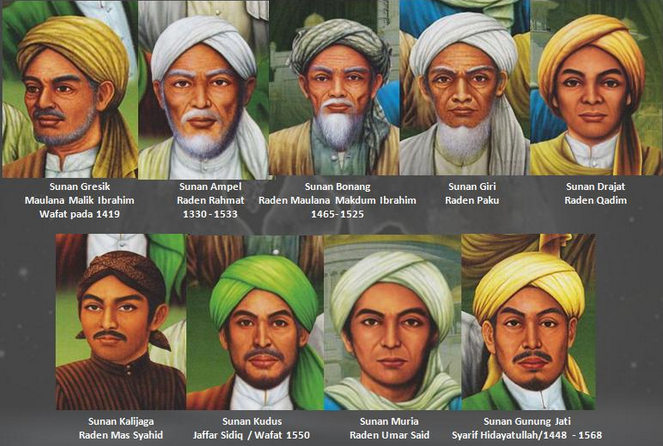

Dalam sejarah Indonesia, wali songo yang mayoritas pedatang dari negara lain mempunyai sikap yang moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka mengadopsi kebudayaan dan tradisi lokal, dan mengisinya dengan dengan nilai-nilai Islam. Raden Patah (Raja Demak pertama), menerbitkan kebijakan untuk melindungi kebudayaan lokal sehingga sejarah mencatat bahwa masyarakat muslim di masa itu dapat hidup bersama secara rukun dengan semua masyarakat lokal dengan berbagai latar belakang tradisi, budaya, dan agama.

Wali songo bahkan sengaja mengambil instrumen kebudayaan lokal tersebut untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Di sini perlu diungkapkan tiga contoh strategi budaya yang dikembangkan oleh Walisongo, yakni arsitektur masjid sebagai representasi tatanan sosial egaliter, wayang sebagai sarana membangun teologi ummat dan pinde pitre yajna sebagai awal mula adanya tahlilan. Berikut langkah-langkah wali songo dalam merangkul tradisi:

Arsitektur Masjid sebagai Representasi Tatanan Sosial Egaliter

Arsitektur masjid dapat dipandang sebagai bentuk adopsi dari konsep masjid yang ada di Timur Tengah dengan vihara, pura, dan candi. Setidaknya, ada sebuah entitas arsitektur masjid yang perlu dielaborasi, yakni atap masjid bersusun tiga. Model arsitektur masjid yang demikian itu tidak ditemukan di negara asal Islam, yakni Saudi Arabia khususnya dan Timur Tengah pada umumnya. Atap masjid yang tersusun dari atas tiga lapis atap dapat dilihat pada Masjid Agung Demak dan masjid-masjid lainnya sebagai bentuk adopsi dari pura.

Dalam tradisi Hindu yang syarat dengan kelas sosial, jumlah susunan atap setiap pura menunjukkan orang yang membangun dan komunitas yang berhak menggunakannya. Pura beratap susun sebelas adalah pura yang dibangun oleh raja besar (raja yang mempunyai daerah taklukan), dan hanya boleh digunakan untuk beribadah bagi para raja dan kalangan bangsawan. Pura dengan atap bersusun tujuh menunjukkan bahwa pura tersebut dibangun oleh raja atau bangsawan, dan hanya digunakan untuk para raja dan bangsawan.

Pura dengan atap bersusun tiga adalah pura yang dibangun oleh rakyat biasa, dan digunakan sebagai tempat mereka beribadah. Pura model ini bisa jadi dibangun oleh raja atau bangsawan, tetapi ia dipergunakan untuk ibadah rakyat jelata. Mungkin sekali, Wali songo dengan sengaja mengadopsi filosofi arsitektur pura dengan atap bersusun tiga tersebut untuk membuat rakyat jelata tidak canggung untuk bergabung di tempat tersebut.

Fenomena arsitektur masjid yang dikembangkan oleh wali songo merepresentasikan suatu tatanan masayarakat baru yang egaliter, inklusif, dan transformatif. Masyarakat yang egaliter ditunjukkan oleh pengakuan harkat dan martabat setiap orang untuk melakukan interaksi sosial secara proporsional. Bahkan, dalam bidang keagamaan, seperti yang ditunjukkan pada saat shalat berjamaah, tidak ada perbedaan antara manusia berdasarkan status sosial.

Wali songo juga membentuk masyarakat yang tidak sekadar dapat menghargai keyakinan dan agama masyarakat setempat, tetapi wali songo mengakulturasikan nilai-nilai Islam dengan instrumen kebudayaan masyarakat setempat. Hal ini merupakan perilaku beragama yang inklusif dan transformatif. Sifat inklusivismenya terlihat dari cara mereka menghargai agama dan budaya masyarakat setempat, sedangkan sifat transformatifnya terlihat dari cara mereka membangun masyarakat Muslim dalam masyarakat plural menuju kesejahteraan bersama bagi kemanusiaan.

Wayang sebagai Sarana Membangun Teologi dan Konstruksi Sosial

Wayang merupakan bentuk kebudayaan Hindu-Budha yang diadopsi wali songo sebagai sarana untuk mengenalkan ajaran Islam. Bahkan, kesenian rakyat tersebut dikonstruk wali songo dengan teologi Islam sebagai pengganti dari teologi Hindu. Sampai saat ini pakem cerita asli pewayangan masih merupakan kisah-kisah dari kitab mahabarata yang merupakan bagian dari kitab suci Hindu. Wali songo mengadopsi kisah-kisah tersebut dengan memasukkan unsur nilai nilai Islam dalam plot cerita tersebut.

Pada prinsipnya, wali sogo hanya mengadopsi instrumen budaya Hindu yang berupa wayang, dan memasukkan nilai-nilai Islami untuk menggantikan filsafat dan teologi Hindu (dan tentunya juga teologi Budha) yang terdapat di dalamnya.

Sebagai contoh, Drupadi (Cerita tentang Poliandri) Tokoh Drupadi yang merupakan istri dari lima Pandawa dalam Kisah Mahabharata Hindu. Drupadi yang dikisahkan mempunyai lima anak dari masing-masing Pandawa. Anak Drupadi dari urutan suami Pandawa adalah Prativinda, Srutasoma, Srutakarna, Satanika, serta dengan Sadewa anak Drupadi bernama Srutakarman. Kemudian para wali merubah sosok Drupadi hanya menjadi istri Yudhistira, saudara tertua Pandawa. Hasil perkawinan Drupadi dengan Yudhistira mempunyai satu anak bernama Pancawala.

Hal demikian, mempunyai alasan yang penting, bahwa wali songo ingin memberitahukan bahwa dalam ajaran Islam tidak mengizinkan wanita menikah dengan lebih dari satu laki-laki (poliandri). Al-Qur’an menjelaskan firman Allah SWT mengenai larangan poliandri dalam An-Nisa ayat 24.

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۚ

Artinya: “Jelaslah bahwa perempuan yang bersuami, haram dinikahi oleh laki-laki lain.”

Ayat tersebut merupakan dalil al-Quran atas haramnya poliandri. Hikmah utama dari larangan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum si anak.

Walisongo memodifikasi makna konsep “Jimat Kalimah Shada” yang asalnya berarti “Jimat Kali Maha Usada” yang bernuansa teologi Hindu menjadi bermakna “Azimah Kalimat Syahadah”. Frase yang terakhir merupakan pernyataan seseorang tentang keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan tersebut merupakan spirit hidup dan penyelamat kehidupan bagi setiap orang.

Dalam cerita pewayangan, wali songo tetap menggunakan term tersebut untuk mempersonifikasikan senjata terampuh bagi manusia. Hanya saja, jika perspektif Hindu, jimat tersebut diwujudkan dalam bentuk benda simbolik yang dianggap sebagai pemberian Dewa, maka wali songo medesakralisasi formula tersebut sehingga sekadar sebagai pernyataan tentang keyakinan terhadap Allah dan rasul-Nya. Dalam perspektif Islam, kalimah syahadah tersebut diyakini sebagai “Kunci Surga” yang memiliki makna mengantarkan manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Pinde Pitre Yajna

Sebelum Islam hadir, mayoritas masyarakat Indonesia saat itu masih memeluk agama Hindu. Kemudian wali songo hadir membawa Islam dan mulai berdakwah guna merangkul masyarakat Indonesia yang saat itu masih kental dengan ajaran Hindu, salah satunya ajaran “pinde pitre yajna” atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah “tahlilan”. Ajaran pinde pitre yajna awalnya memiliki ritual atau aktivitas yang disebut “jagongan” yakni ritual dengan cara berbincang hingga larut malam, berjudi, meminum-minuman keras dan juga melafazkan mantra-mantra sihir di rumah duka.

Metode yang digunakan wali songo dalam berdakwah yakni menggunakan metode asimilasi budaya Islam – Hindu dengan cara merubah kebiasan-kebiasaan buruk tersebut dengan aktifitas yang lebih bernafas Islami. Mantra sihir yang biasa dilafazkan dirubah menjadi kalimat tayyibah (baik) seperti bacaan al-Quran; tahlil, tahmid, yasin dan lain-lain, sedangkan sesajian persembahan untuk arwah kemudian diganti dengan sajian hidangan berbagai lauk pauk untuk disedekahkan.

Kesimpulan

Wali songo menggunakan tiga tahapan strategis; tadrij (bertahap) menyebarkan ajaran Islam secara bertahap dan melalui proses penyesuaian. Taqlid Taklif, meringankan beban masyarakat dengan tidak langsung mewajibkan praktik Islam secara penuh, mirip dengan metode Rasulullah SAW di Madinah. Adamul Haraj, tidak menyakiti dan tidak memaksa, serta menyatukan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa.

Metode ini memungkinkan masyarakat Nusantara menerima ajaran Islam dengan baik. Dakwah Walisongo justru mengakomodasikan Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang dengan mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi bernuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental. Tembang “Tombo Ati” adalah salah satu karya yang diciptakan oleh Sunan Bonang.

Baca Juga: Kisah Walisongo dalam Karya Syekh Abu Fadhol Senori

Penulis: Moehammad Nurjani